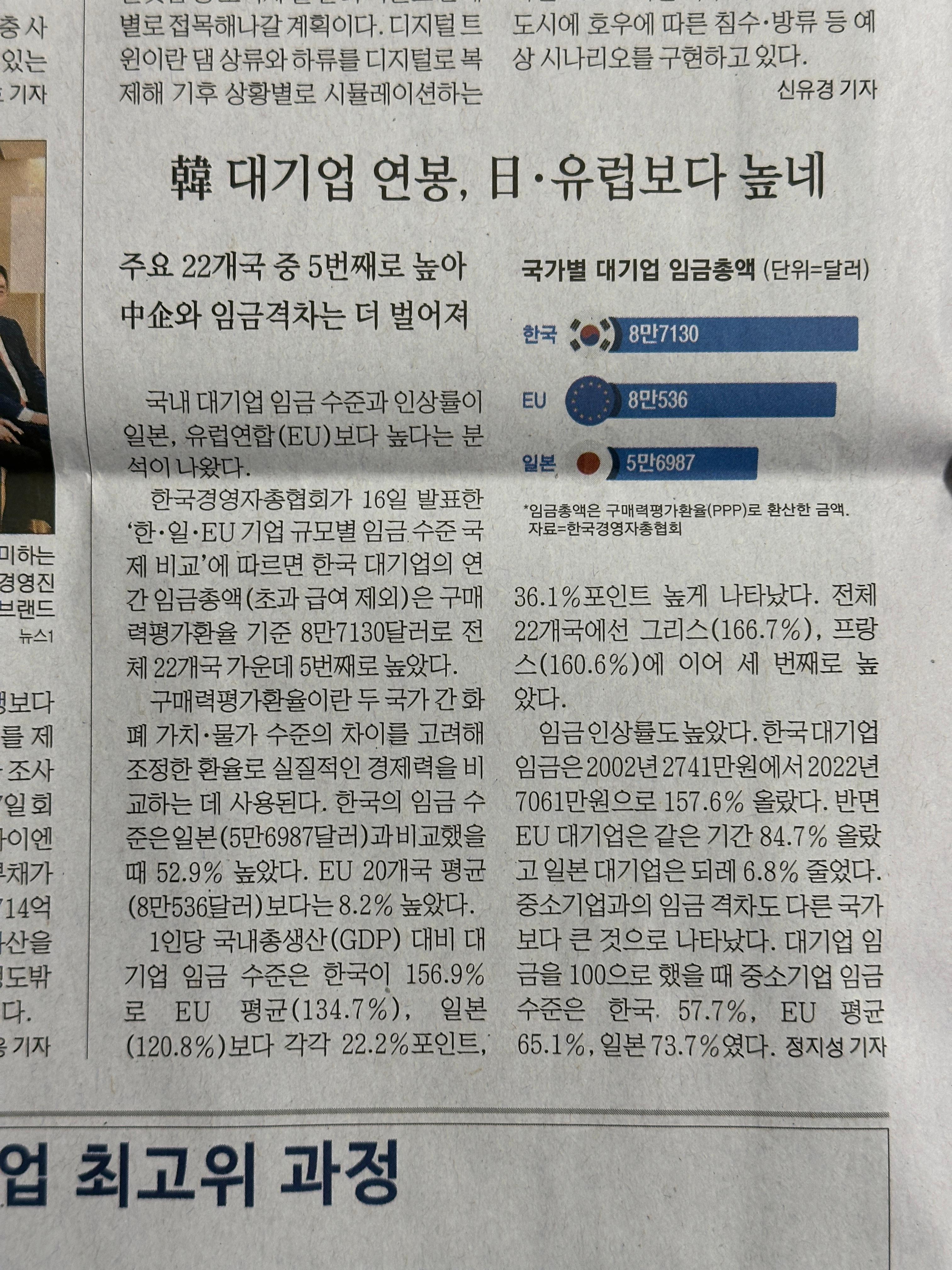

오늘의 뉴스다. 한국 대기업 연봉이 유렵보다 높다고 한다. 주요 22개국 중 5개.

오… 국내 ‘대기업…’ 임금수준과 인상률이 일본 EU보다 높다니 대단하다. 하지만 궁금증이 바로 솟았다. 한국 대기업은 어떻게 규정한건지, 구매력평가환율이 무엇이고 어떻게 계산하는지 말이다 ㅋㅋ 그나저나 8만7천불이면 거의 1억 3천만원이 넘네???? 어디 평균이지 저게 ㅠ 자괴감...

일단 한국경영자총회에서 발표했다는 자료의 원문을 찾고싶었다.

한국경영자총협회, 경총

미래를 여는 경제동반자, 종합경제단체로서 기업의 경쟁력 강화와 고용 및 노동제도 개선을 통해 국가 경제에 기여

www.kefplaza.com

‘한,일,EU 기업규모별 임금수준 국제비교’ 라는 발표자료는 어디있는걸까ㅠㅠ 아무리 찾아도 안나오네… 혹시 아시는 분은 댓글로라도 원문 링크 좀 주시면 대단히 감사드리겠습니다. 그저 대기업의 범주에 속하는 기준을 알고 싶었건만… ㅋㅋㅋ

그래서 다음 궁금증, 구매력평가환율이다.

구매력평가환율(출처: 한국은행)

구매력평가(PPP; Purchasing Power Parity) 환율은 해당 통화의 실질 구매력을 기준으로 평가한 환율이라고 할 수 있는데, 이는 관련 당사국간 물가수준(또는 물가상승률) 차이 즉, 당사국 화폐간 실질구매력(가치)의 차이에 의해 균형 환율이 결정된다는 구매력평가이론에 근거하고 있다. 예를 들어 맥도널드 빅맥 햄버거의 가격이 우리나라에서 5,000원이고 미국에서 5달러라면 원/달러환율은 1,000원이어야 한다는 것이다. 대표적 구매력평가환율로는 각국의 맥도날드 햄버거 가격을 비교해 환율을 결정하는 ‘빅맥지수’를 들 수 있다. PPP 환율은 국가 간 화폐의 교환비율이라기보다는 자국화폐의 실질구매력을 나타내게 되는데, 국가 간 물가수준 차이를 고려하여 GDP 등의 통계를 국가 간에 비교하는 데 흔히 사용된다. OECD에서는 3년마다 회원국을 대상으로 GDP와 그 구성요소들의 가격과 생산물량을 기초로 국가별 구매력평가환율을 작성하고 있으며 UN과 세계은행에서도 별도로 작성하고 있다.

한 나라 국민의 생활수준을 다른 나라와 비교할 때 일반적으로 시장환율로 환산한 1인당 국민소득을 이용한다. 그런데 시장환율은 통화의 구매력과 무관한 자본 거래에 큰 영향을 받는 반면, 국가 간에 교역이 이뤄지지 않는 비교역 재화와 서비스의 상대적인 가격은 반영하지 못한다는 한계가 있다. 따라서 시장환율로 환산한 1인당 국민소득은 해당 국가 국민의 실질구매력을 제대로 반영하지 못하게 된다.예를 들면 우리나라의 1인당 국민소득이 원화기준으로 3천만 원일 경우 원/달러 환율이 1천 원에서 1천500원으로 오른다면 달러를 기준으로 할 때 3만 달러에서 2만 달러로 감소하게 되는데, 우리나라 국민의 실질구매력도 그만큼 감소했다고 보기는 어려울 것이다. 이와 같은 시장환율의 적용에 따른 불합리성을 제거하고 각국 국민의 생활수준을 실질구매력에 의해 정확하게 비교하기 위해 도입된 개념이 구매력평가(PPP)환율이다.

이는 장기적으로 각국의 물가수준 차이에 의해 환율이 결정된다는 구매력평가설에 근거한 것으로, 이를테면 햄버거 한 개의 가격이 미국에서는 4달러이고 한국에서는 4천 원이라면 원/달러 환율은 1천 원이어야 한다는 의미이다. 구매력평가환율을 이용한 국민소득의 국제비교는 IMF, UN, OECD 등의 국제기구에서 주로 수행하고 있다.

지난해 4월 IMF에서 발표한 자료에 따르면 2010년도 우리나라의 1인당 GDP는 시장환율 기준으로 할 때 2만591달러로 세계 34위인 반면, 구매력평가환율을 기준으로 하면 2만9천836달러로 세계 26위에 올랐다. 이는 우리나라 국민의 실질적인 구매력이 시장환율을 적용할 때보다 더 커짐을 보여 준다.<한국은행 인천본부 제공>

쉽게말해서 그나라 돈이 얼마나 구매력이 높은지 같은 기준(달러)으로 보겠다는 건데… 개념은 대충 오니 좀더 보자.

기사를 다시 보면 우리나라 대기업 근로자 급여가 구매력으로 보면 일본 유럽연합을 넘어섰다는 말인데, 맞는건가… 단순히 많이번다는 뜻이 아닌 거 같기도.

그래서 나무위키를 본다.

PPP가설

P urchasing P ower P arity 구매력평가설. 또는 구매력평가 이론. 환율의 결정이론 중 하나로

namu.wiki

내용 안에 있는 "일물일가의 법칙이란 간단히 말하면 동일한 재화의 가격은 어느 시장에서나 같다는 것이다." 여기서부터 살짝 변수 덩어리로 느껴지긴 하는데...? 문서 하단에 있는 상대적 구매력평가설은 조금 설득력이 있긴 한 것 같다... 그렇다고 100% 맞는 것 같지도 않네... 단순하게 비교를 위한 근사치에 접근한다는 느낌?

재밌었다. 한국경영자총회에서는 구매력 평가 지수(PPP)를 변수로 하여 대기업 근로자 평균 급여를 산출했다는 말이다. 원문을 한 번 보고 싶다 ㅋㅋㅋ 일단 신문 보도자료에 따르면 한국 대기업 근로자는 전 세계 5위라는 상대적으로 어마어마한 급여를 받는다고 한다. ㄷㄷㄷ 뭐 이 사실에 하나하나 짚고 넘자면 공부할 것도, 할 말도 수두룩빽빽이지만 일단 그렇다고 하니 PPP에 대해 배운 걸로 일단 장을 넘겼다.

그런데 맨 뒤 사설에 또 등장.ㅋㅋㅋ 또 읽어본다.

노동생산성은 낮고, 임금수준은 높다. 근데 중소기업 급여 격차까지 난다. 경쟁력이 없다. 이게 다 귀족노조들과 연공형 임금체계 때문이다. ㅋㅋㅋ 라고 사설위원은 말씀하고 계신다. 어디부터 문제일까...

읽고 있자니 마음이 답답하고 참 어렵다. 대기업 평균급여가 높다는 것도 이해된다. 노동생산성? 말도안되게 낮다는 것도 공감한다. 하지만 이건 사람 따라, 직종따라 다른 것이니 이 문제는 차치하고 생각해도 그 사실 자체가 바뀌진 않는 듯 하다. 뭐 사실 카르텔이라는 단어로 표현하는 게 적절할 지는 모르겠다만, 그들끼리 으쌰으쌰 연봉올리고, 그 영원히 타오를 줄 알았을 영광이 조금씩 까만 재 속으로 묻혀 가는 걸 몰랐을 리 없지만, (알았어도 무책임에 가까운 문제고 ㅋㅋㅋ) 좋은게 좋은거라고 ~ ㅋㅋㅋ

솔직히 지켜보고 있으면 사람들의 본성 자체가 이렇기에 어쩔 수 없는 듯 하긴 하다.

1984라는 소설에서 언급한 이야기가 문득 생각났다. 유사이래 세계에는 상류, 중류, 하류로 구분되는 세 부류가 있다고... 상류층의 목표는 현재 위치를 고수하는 것, 중류층은 상류층으로 향하고자 하는것, 하류층은 모두가 평등하고자 하는 것이라고 했다. (대기업이 상류층이라는 뜻은 아니다.) 인정하기는 싫지만, 어느 집단에 속해있는가 어떤 위치에 있는가 로 각자의 방향과 태도가 바뀌는 건 어쩔 수 없는 듯 하다. 길게 이야기 하면 끝도 없지만, 이 책 이야기를 하고자 하는 건 아니니 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

문득 생각한다. 회사가 성장하면서 당연스레 벌어들이는 돈도 많아지고, 그 돈이 사회에 다시 선순환 되는 것이 좋은 구조일 텐데, 그 돈을 가지고 과연 어떻게 써 왔는지를 생각해 본다. 건강하고 건전한 순환이 이상적으로 이뤄졌다면? 급격하고 화려한 기적과도 같은 발전 속에서 이런 문제들이 우리나라에서만 유독 이렇게도 심할까? 성장과 분배, 아주 오래 전부터 대립해 온 이 두 가지는 양립할 수 없는건가? 당연히 덩어리 자체를 키우는 것이 중요하긴 한데...

전문적인 지식이나 알고 있는 내용이 아직 깊지 않기에 정돈되지 않은 의구심과 아쉬움만 가득한 아침을 안고 출근길에 오른다.

'경제신문읽자고' 카테고리의 다른 글

| 신문 읽기, 오늘의 단어 “몽니” (0) | 2025.02.20 |

|---|---|

| 경제신문 공부하기 - 에그플레이션(eggflation) (1) | 2025.02.19 |

| 오늘의 경제용어 - 부동산 ‘가(假)’ 압류, 가처분, 가등기 등 (0) | 2025.02.16 |

| 매일경제신문 읽기, 국가 세금수입 및 주요 세금재원 공부 (4) | 2025.02.14 |

| 오늘의 경제신문 읽기 빅배스(Big bath)란?(feat. 손상차손) (5) | 2025.02.13 |